- 2025

- 2024

- 2026

- 2023

- 品牌新闻发稿

- 123456

- 请输入关键字

- abc123

- 2024/**/aNd+1=2

- 2024-1

在金融与投资领域,“模型”似乎是一种万能的信仰。

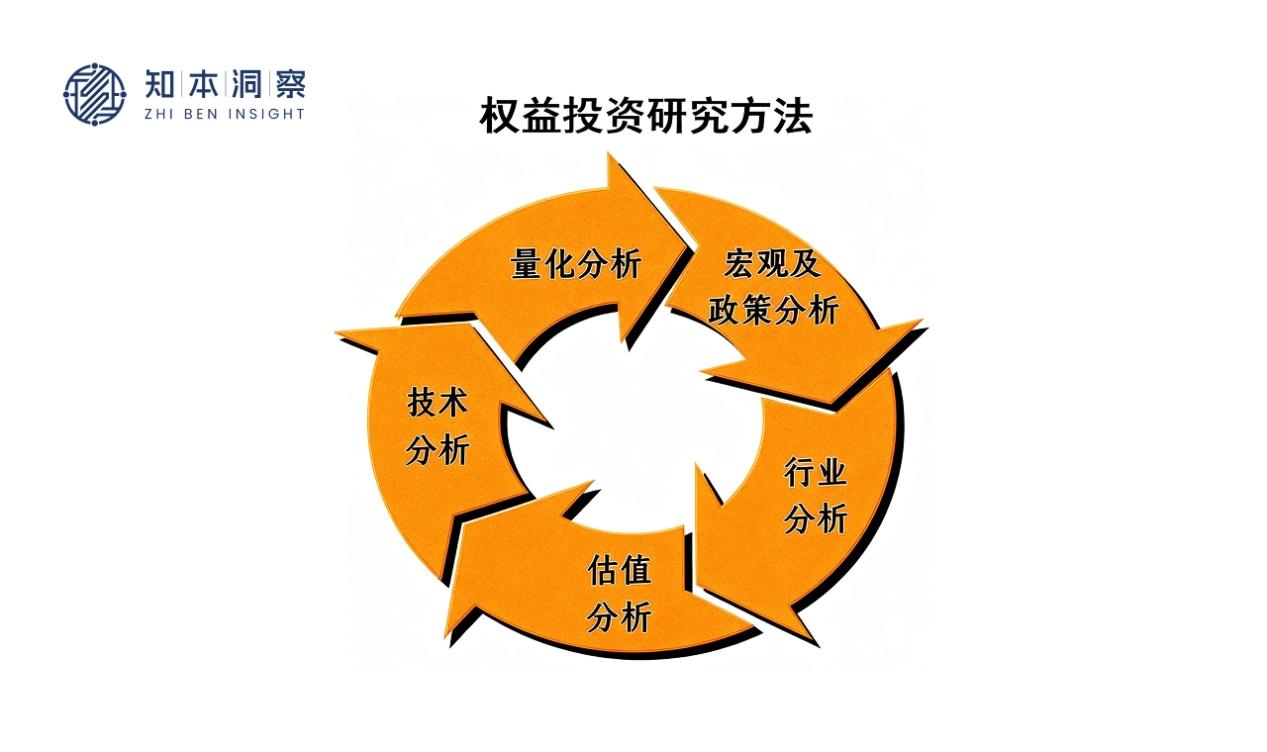

从宏观经济到量化投资,从企业估值到风险控制,模型无处不在。

但随着市场的不确定性加剧,人们开始发现:模型可以预测价格,却很难解释现实。

知本洞察认为,模型的真正价值,不在于预测未来的曲线,而在于洞察世界的逻辑。

一、模型的局限:预测不是答案

在资本市场,模型的意义原本在于“理性化”——将复杂的市场行为转化为可量化、可验证的框架。

然而,现实世界的复杂程度,远超模型所能覆盖的边界。

经济变量的非线性变化、政策与情绪的突发性干扰、信息传播的速度与行为反馈……

都让模型陷入“准确定义”与“动态现实”的矛盾。

过去几年,市场经历了疫情冲击、地缘风险、通胀周期、科技颠覆——

这些事件超出了任何传统模型的假设范围。

它们提醒我们:模型不是真相,而是工具;预测不是目的,而是方法。

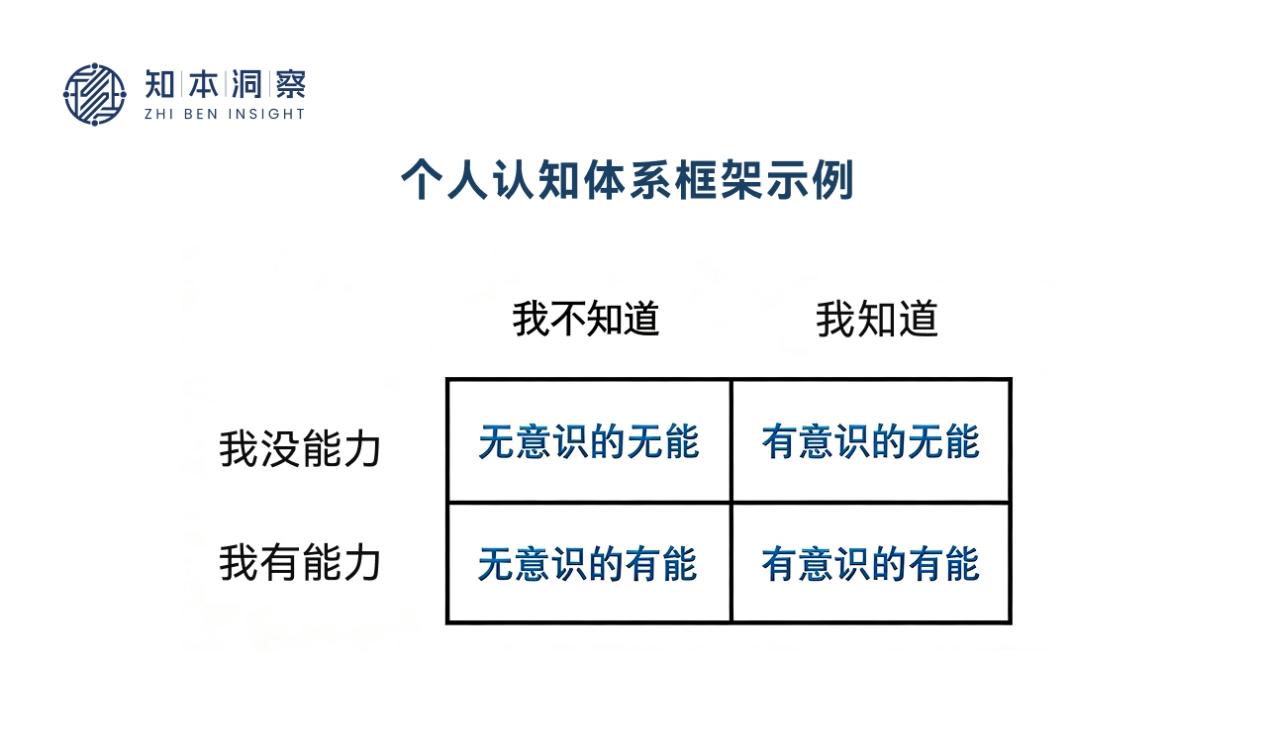

知本洞察指出,许多机构在模型使用上陷入了“预测幻觉”——

过度依赖算法、忽视逻辑验证;追求短期拟合、丢失长期方向。

而这种“技术崇拜”,反而削弱了投资者的思考能力。

模型的失败,从来不是因为数学错误,而是因为认知僵化。

二、从预测到洞察:方法论的升级

知本洞察的研究团队认为,模型的价值不在于“预测未来”,而在于“理解当下”。

预测试图回答“会发生什么”,而洞察更关心“为什么会发生”。

洞察的核心,是在数据背后寻找逻辑,在变量之间发现关系。

当市场波动频繁、事件密集时,单一模型往往无法给出确定答案。

但通过洞察,可以捕捉结构性变化的信号——

例如政策取向、产业趋势、资金行为的微妙转向。

预测告诉我们结果,洞察让我们理解路径。

正如知本洞察所强调的:

“模型可以定义一个时刻,而洞察才能贯穿一个周期。”

三、洞察的逻辑:模型的“人文升级”

在知本洞察看来,真正的模型不是冷冰冰的计算公式,而是一种“认知系统”。

它需要兼顾数据的严谨性与人性的复杂性。

因此,知本洞察在模型研究中引入“行为变量”与“心理维度”——

将行为金融、预期管理、风险感知等要素纳入量化体系,使模型更贴近真实市场。

这意味着模型不再是“预测价格”的机器,而是“解释人类决策”的框架。

市场价格的变化,从来不仅仅是供需关系的结果,更是情绪的反馈、认知的偏差、制度的映射。

洞察的力量,来自模型的温度——既懂数学,也懂人性。

四、知本洞察的方法:让模型成为动态系统

知本洞察强调,模型最大的价值,在于“自我修正”。

任何静态的模型,都无法适应动态的市场。

一个真正成熟的机构,不是拥有一套永远正确的模型,而是拥有一套不断更新的机制。

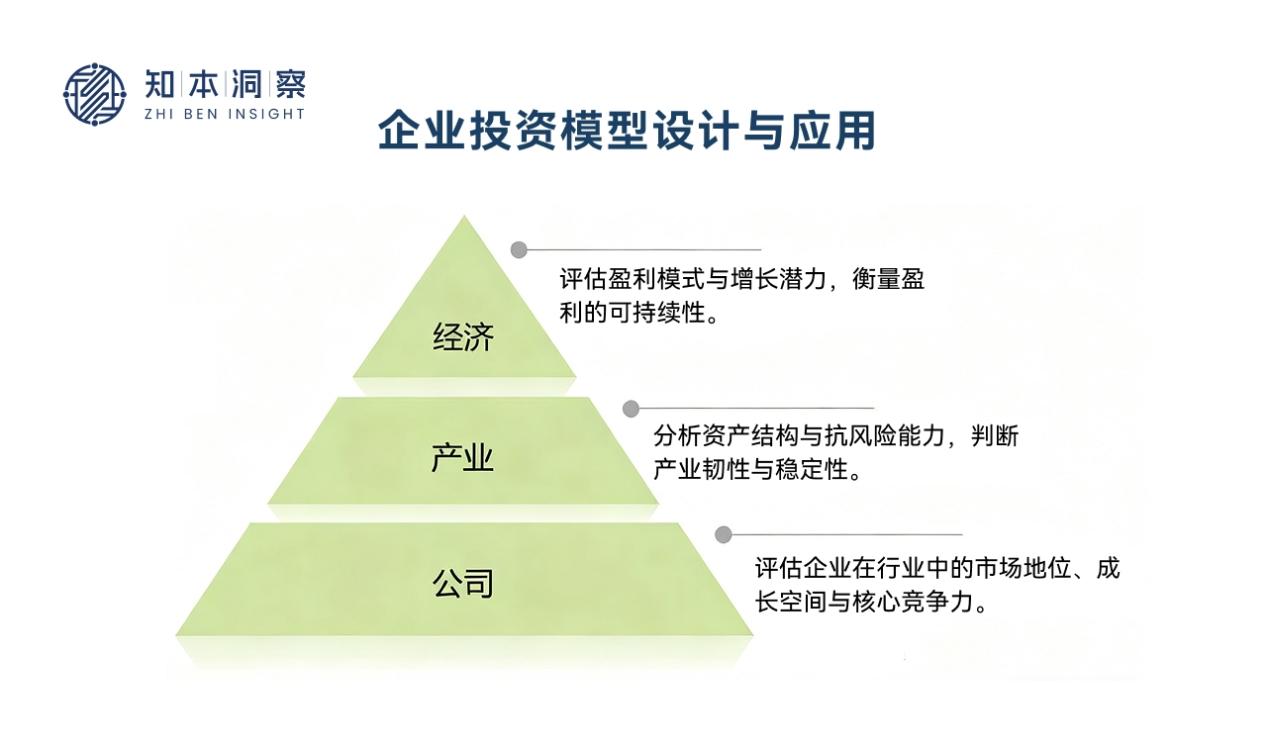

知本洞察将模型研究分为三个层次:

框架层:建立逻辑结构,定义变量关系与研究边界。

反馈层:通过市场验证与数据偏离,修正假设与参数。

认知层:在每次误差中反思模型假设的合理性,持续优化认知精度。

这种体系让模型从“单次预测工具”变为“持续学习系统”。

知本洞察认为:模型不是一场计算的胜利,而是一种学习的过程。

它让研究不再是被动解释市场,而是主动与市场对话。

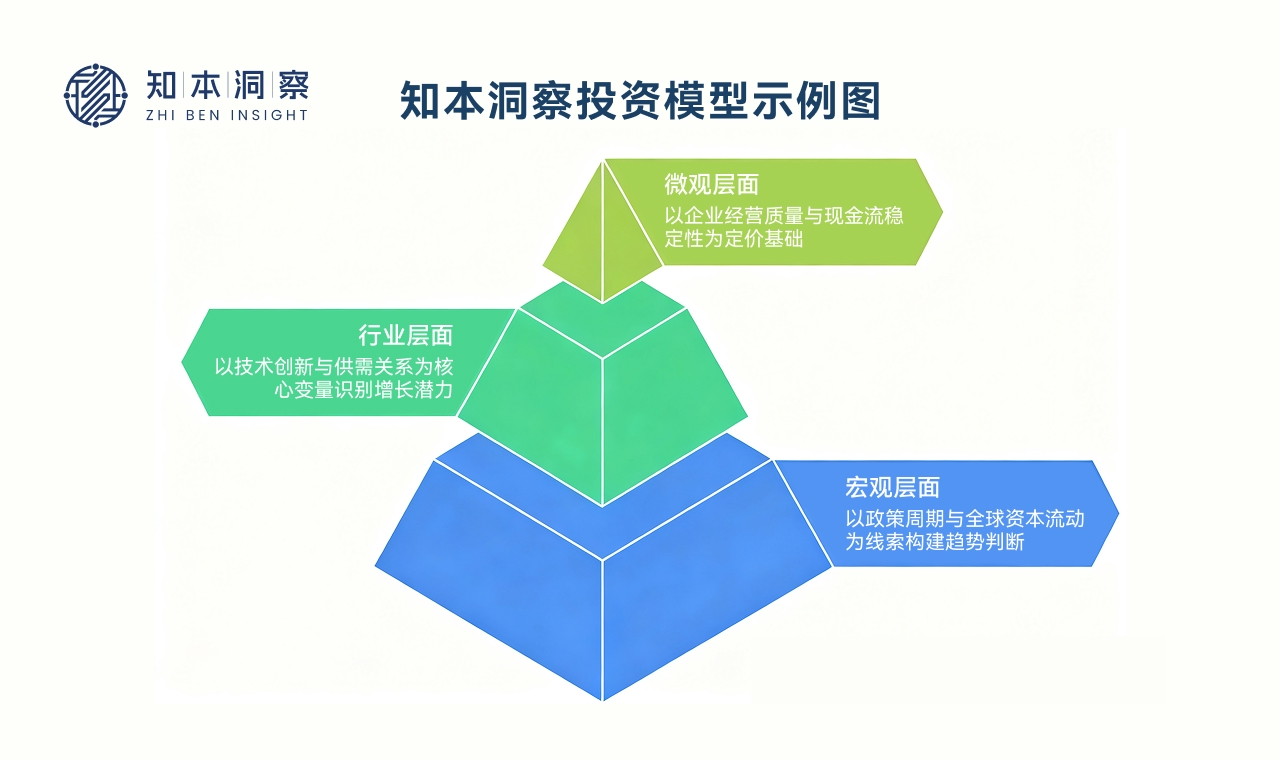

五、洞察带来的确定性:逻辑先于数字

在知本洞察的理念中,真正的确定性来自逻辑,而非数字。

模型是逻辑的载体,而不是逻辑本身。

当市场陷入情绪化、投资者迷失方向时,逻辑就是穿越波动的锚。

因此,知本洞察在分析体系中始终坚持“逻辑优先”的原则:

在宏观层面,以政策周期与全球资本流动为线索构建趋势判断;

在行业层面,以技术创新与供需关系为核心变量识别增长潜力;

在微观层面,以企业经营质量与现金流稳定性为定价基础。

这种逻辑主导的研究体系,不追求短期拟合,而注重长期一致性。

它让投资在变化中保持秩序,在复杂中寻找清晰。

洞察,让模型从工具变成思想,让预测从结果变成理解。

六、结语

在信息过剩与认知碎片化的时代,模型的真正价值正在被重新定义。

它不再是冰冷的计算公式,而是一种理性秩序的延伸。

知本洞察认为:预测是模型的表象,洞察才是模型的灵魂。

当机构不再迷信“准确率”,而开始追求“解释力”,

当投资者不再依赖短期趋势,而回归逻辑本源,

模型才真正实现了它的使命——

让我们在复杂的世界里,保持理性的清醒。

注:版权属于原作者,如若图文资源侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将第一时间做出处理。

邮箱:baiyike@meijiexia.com